2025年5月11日

北欧の椅子に宿る精神と、日本人の感性が響き合う「住まい」のかたち

〜Yチェアから読み解く、本質的で普遍的な家づくり〜

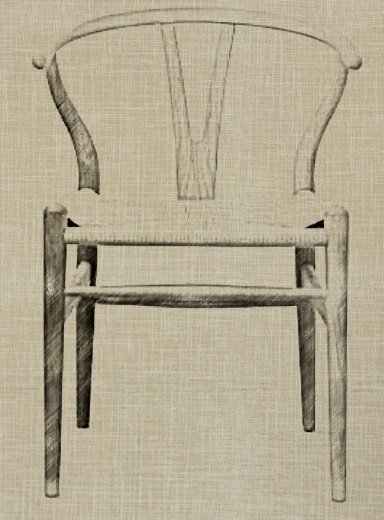

北欧の名匠、ハンス・J・ウェグナーが生み出した「Yチェア(CH24)」は、1949年のデザインにもかかわらず、今なお世界中で愛され続けています。その理由は一言でいえば、“本質”を追求し続けた結果の結晶に他なりません。

Yチェアに触れたことがある人なら、誰もがその「佇まい」に心を掴まれ、「座る」という行為がこれほど心地よいものなのかと驚かされます。木のぬくもり、手触り、軽さ、構造、肘掛けの角度に至るまで、全てが人の暮らしを深く考え抜いて生まれたデザインです。そこに「流行」や「装飾」はなく、あるのは“必要なものだけを丁寧に残した美しさ”です。

これは、日本の職人が古くから大切にしてきた「用の美」と通じます。使う人の心と身体を想像し、無駄を削ぎ、素材を活かす。その精神が、Yチェアにも宿っています。

この椅子の哲学は、私たちが目指すべき「住宅」の姿にも直結するものです。

北欧の椅子が教えてくれる、住まいづくりの3つの指針を以下に挙げます。

① シンプルであること = 無駄を削ぎ落とした「暮らしの余白」

シンプルなデザインは、決して“ただの飾り気のなさ”ではありません。物理的なノイズを減らすことで、住まいに“余白”が生まれ、住む人の感性や暮らし方が引き立ちます。無垢材の床、白壁、自然光の取り入れ方——。それは静かに住まい手に寄り添い、季節や心の変化と共鳴する空間を生み出します。

Yチェアが装飾に頼らずとも魅力を放つように、住宅もまた「引き算の美学」を基盤にすべきでしょう。

② 機能的であること = 身体と暮らしに沿う「思いやりの設計」

Yチェアに座ったとき、誰もがその肘掛けの高さや背もたれの曲線に「ちょうどよさ」を感じます。設計には、人体に対する深い理解と優しさが宿っているのです。

これは住宅設計においても同じこと。動線、光の入り方、収納の配置、温熱環境など、一つひとつが住む人の身体感覚に即して設計されることが求められます。“かっこいい”よりも、“心地よい”が最優先。これは、北欧家具と日本建築が共通して追求してきた価値観です。

③ 美しいフォルム = 長く愛される「普遍性」

Yチェアのフォルムは、何十年経っても古びません。それは、“時代の流行”ではなく“人の本能”に訴えかける造形だからです。美しさとは、実は“使われることを前提とした形”からしか生まれない。

住まいもまた、見た目の派手さや奇抜さではなく、「長く愛される佇まい」であることが大切です。住まいのデザインも、椅子と同じく“住む人”が主役であるべきです。使う人の生活を考え抜いた結果としての「形」こそが、普遍的な美しさとなるのです。

結論:住まいは「プロダクト」ではなく「対話の器」

Yチェアに感じる“手仕事の気配”や“素材の温度”は、家づくりにおいても重要なヒントです。北欧の名匠たちが教えてくれるのは、「丁寧に暮らすことの豊かさ」であり、「使い手とともに育つプロダクトとしての住まい」です。

私たちは今、流行を追うのではなく、“何十年後も心から「これでよかった」と言える住まい”を目指すべき時代に来ています。素材を活かし、身体に優しく、余白を持つ住まい。それは、まさにYチェアが体現する「本物」と重なります。

このような視点をもとに、私たちもまた一つ一つの家づくりに、椅子のような“愛され続ける名作”を目指すべきではないかと考えプロダクト「完成されたモノ」を追求しています。「縁側家族」「YOROKOBi」をブランド化し各プロダクトハウスを考え生み出したのも「Yチェア」のような存在の家を自らの意思を形にしたかったからです。極めるべき教えとして、いつも『ハンス・J・ウェグナー』を目標にしています。